1775 – création d’une mission à Chhlong :

En

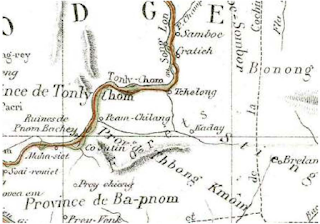

mai 1775, le P. Faulet fonde une mission à Chhlong « à l’embouchure du

ruisseau du Stieng, dont l’eau a, dit-on empoisonné M. Juguet ». (voir extrait lettre de M. Faulet ci-dessous)

En

Septembre, le P. Faulet reçoit l’ordre de se rendre chez les Stieng ;

parti de Chlong, il arrive à Saat où il tombe malade et, pendant plusieurs

mois, il y mène une vie des plus misérables. Il semble y avoir séjourné

jusqu’au printemps 1776. (voir extrait lettre de M. Levavasseur ci-dessous à la suite de celle de M. Faulet sur le périple de M. Faulet rongé par la maladie)

Lettre de M.

Faulet Cambodge le 3 juin 1775 (fragments

de lettres recueillis dans « Voyages dans l’Indochine 1848-1856 » par M. C.E. Bouillevaux p.226-228)

« …..Il

y a quinze jours, nous partîmes, MM. Levavasseur, Leclerc et moi, pour remonter

le grand fleuve qui descend du Laos. Notre route a été longue, parce que nous

allions contre le courant du fleuve.

… Enfin nous volà arrivés à Chelang, où

l’on a jugé à propos qu’un de nous se fixât. C’est sur moi que le sort est

tombé. MM. Levavasseur et Leclerc se disposent à partir au premier jour pour

Sombok ou Sombor, vers le Laos et le Phe-Nong. Le village de Chelang est situé

sur le bord du grand fleuve nommé Mécon, à l’embouchure du ruisseau du Stiêng,

dont l’eau a, dit-on, empoisonné M. Juguet. La plupart des habitants sont des

Chinois sortis de Canton quand les Tartares s’emparèrent de la Chine. Ils sont

habillés comme les anciens Chinois ; ils parlent le cambodgien et le

cochinchinois. On y trouve aussi quelques cambodgiens, qui y ont une ou deux

pagodes. Ce sont les talapoins, seigneurs de toutes ces provinces, qui nous ont

assigné un terrain pour bâtir notre maison. Il se trouve ici seulement deux

familles chrétiennes et elles sont fort pauvres.

…. Je n’ai plus confiance qu’en Dieu, a

milieu de ce désert affreux et de ces terres de ténèbres. Mes deux confrères

vont me quitter ; j’avais un catéchiste, qui était après Dieu mon seul

appui, et il m’a abandonné dans la route pour aller se marier, m’a-t-il dit.

….Un des plus grands obstacles à la

prédication de l’Evangile, dans ces provinces, c’est la grande autorité des

talapoins, qui, comme je l’ai déjà dit, sont en partie seigneurs du pays … »

Lettre de M. Leclerc – Cambodge 26 juillet

1776 (fragments de lettres recueillis dans « Voyages dans l’Indochine

1848-1856 » par M. C.E. Bouillevaux

p.229-232)

« …

Mgr l’évêque d’Adran nous a envoyés l’année dernière dans la partie supérieure

du Camboge : nous avons laissé M. Faulet à Chelang, et nous avons été, M.

Levavasseur et moi, jusqu’à Sambor, pour tâcher de trouver quelque endroit sûr

où l’on puisse bâtir un collège et pour voir en même temps si nous trouverions

dans les habitants quelque disposition à entendre l’évangile. M. Faulet, étant tombé dangereusement malade à

Chelang, a envoyé chercher M. Levavasseur, qui le ramena à la cour du roi pour

y avoir les remèdes qu’on ne peut trouver ailleurs. Le pauvre missionnaire fut

traité par monseigneur lui-même ; il se rétablit bientôt à peu près. M.

Levavasseur, à son tour, tombé malade d’une fièvre lente, fut obligé de rester

à Pambrichom ; monseigneur, après l’avoir guéri, lui donna le soin de

cette chrétienté, faubourg de la ville royale, et renvoya M. Faulet à Chelang,

pour de là passer au Stiêng. »

Ce

cher confrère était à peine de retour à Chelang, que la maladie le reprenait.

Je descendis auprès de lui et j’eus le bonheur de le guérir. Aussitôt qu’il se

sentit quelque force, il se prépara à remonter le ruisseau pour entrer dans le

Stiêng, mission trop chère. Il partit après la saint Mathieu, seul avec un

esclave païen et deux écoliers très jeunes. Il est arrivé assez bien portant au

premier village, nommé Saat, après avoir passé presque nu plusieurs ruisseaux

profonds ; mais sa santé n’a pas été de longue durée. Son esclave lui vola

presque tout son argent, en sorte que, n’ayant plus de quoi acheter des

provisions, le pauvre missionnaire a été obligé de vivre de concombre, de sel

et de riz, pendant plusieurs mois. Pour comble de malheur, il eut une fièvre

presque continuelle. Maintenant, il a l’estomac tellement délabré, qu’il ne

peut supporter les nourritures les plus délicates. »

…

D’après le rapport de M. Faulet, les habitants du Stiêng sont simples et témoignent

assez d’envie d’apprendre. Ils paient un tribut au roi du Cambodge. Ils passent

pour être de grands chasseurs, bons laboureurs, mais fort peu ménagers. Ne

réservant rien de ce qu’ils recueillent, ils se voient obligés, les trois

quarts de l’année, de vivre de fruits, de feuilles et d’herbes des forêts. On a

dans ce pays le vol en horreur. Cependant, les habitants de la partie

supérieure ne se font pas scrupule de voler les femmes et les enfants de la

partie inférieure, et ceux-ci agissent de même à leur égard. Ces peuplades n’habitent

le même endroit que deux ou trois ans ; elles bâtissent leurs cabanes au

milieu des forêts et ne laissent qu’un passage fort étroit pour entrer dans le

village et en sortir. On a grand soin de fermer ce passage pendant la nuit,

tant à cause des éléphants, rhinocéros, tigres, buffles sauvages et autres

bêtes féroces, que pour cacher sa retraite aux voleurs, qui inquiètent ces

pauvres gens de temps en temps. La langue paraît facile ; c’est un mélange

de cochinchinois et de cambodgien…. »