JUGUET, Joachim-Pierre, est, d’après plusieurs catalogues, originaire de la ville même de Saint-Malo ; cependant nos recherches dans les registres de cette ville n’ont pas réussi à y retrouver son nom ; en tous cas, il paraît bien être né vers 1744 dans le diocèse de Saint-Malo. En septembre 1763, étant sous-diacre, il demanda et obtint son admission au Séminaire des M.-E. ; il n’y arriva qu’en 1769 au mois de juillet ou d’août. Le 9 février 1771, il partit pour la mission de Cochinchine, et se dévoua à l’œuvre des baptêmes d’enfants de païens en danger de mort; il réussit à en baptiser ou à en faire baptiser près de 3 000.

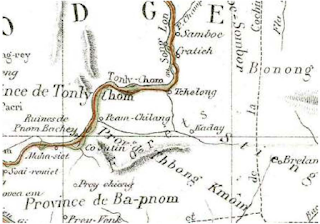

En 1773, il quitta Prambey-chhom pour entreprendre une expédition chez les Stiengs. Il se rendit d’abord à Chlong ou Chelong où il comptait prendre des renseignements et faire ses derniers préparatifs. Dans ce village il ne trouva personne qui consentît à lui servir de guide. Il partit quand même, accompagné d’un jeune Cambodgien. Ils marchèrent pendant quatre jours, et le cinquième jour arrivèrent sains et saufs au premier village des Stiengs nommé Saat. Sept jours de pourparlers avec les sauvages n’aboutirent à aucun résultat ; Juguet dut se contenter d’observer soigneusement ce qu’il voyait et entendait, et revint sur ses pas. Il était déjà trop tard, car, selon une relation des missionnaires, les eaux de la rivière de Chlong l’avaient empoisonné. Il reçut à Prambey-chhom, province de Kandal, les soins de Levavasseur. C’est là qu’il mourut le 28 janvier 1774, et il fut selon toute probabilité enterré dans l’église, auprès de Mgr Piguel.

Lettre de M. Levavasseur,

Cambodge, province de Compongsoai, 1770

(fragments de lettres recueillis dans « Voyages

dans l’Indochine 1848-1856 » par M. C.E. Bouillevaux p.224-226)

Dans cette lettre, M. Levavasseur, après

avoir dit comment un de ses confères, M. Juguet, était mort en revenant du

Stiêng, rapporte ainsi la relation que ce missionnaire lui fit de son voyage avant

de tomber dans le délire :

« …

étant arrivé au village de

Chelang, - c’est M. Juguet qui parle, - je cherchai en vain du monde pour me

conduire au Stiêng. C’est pourquoi, afin de ne pas manquer mon voyage, je

résolus de m’abandonner à la divine Providence : je ne pris qu’un jeune

cambodgien pour m’accompagner. Nous marchâmes pendant quatre jours au milieu d’un

vaste désert, rempli de tigres, de rhinocéros, d’éléphants et de buffles

sauvages. N’ayant rencontré que la trace de leurs pieds, nous arrivâmes

heureusement le cinquième jour au premier village du Stiêng, nommé Saat, où

nous demeurâmes sept jours. J’aurais voulu aller plus loin ; mais, n’ayant

trouvé personne pour me conduire, je dus y renoncer : je en pouvais

toujours marcher seul à l’aventure. Durant mon séjour dans ce village, je n’eus

rien de mieux à faire que de prendre note de tout ce que je remarquai.

Bientôt il arriva un seigneur

accompagné de plusieurs personnes. J’entrai en conversation avec les nouveaux

venus. Ces gens venaient de l’intérieur du pays. Ils me parlèrent les premiers

de la religion et me demandèrent en langue cambodgienne si je connaissais Tajout, objet de leur adoration ;

puis ils me firent entendre que c’était un homme d’une taille si gigantesque,

qu’un grand arbre lui servait de cure-dents ; qu’il était unique, éternel,

créateur de toutes choses. Je voyais alors ces braves gens peu éloignés de l’idée

du vrai Dieu ; mais il n’en fut pas de ^même quand ils ajoutèrent que ce

dieu géant avait des femmes et qu’il mangeait énormément chaque jour. Je ne pus

rien découvrir de plus sur leur religion.

Les habitants du Stiêng sont polis et

affables ; mas il faut bien se garder de se jouer d’eux et de leur manquer

de respect, si l’on ne veut être mis en esclavage. Ils exercent volontiers l’hospitalité

et font part de ce qu’ils ont aux autres. Quand ils voient un objet qui leur

fait plaisir, ils le demandent et il ne faut pas le leur refuser. Si on leur

donne de plein gré quelque chose lorsqu’ils sont plusieurs, il faut donner à

tous également. L’habillement des hommes est un étroit morceau de toile dont

ils s’entourent les reins ; ils ont cependant des chemises sans manches et

une ceinture de toile dont ils se servent de temps en temps, les jours de

cérémonies ou quand le froid se fait sentir. Les femmes sont couvertes d’un morceau

de toile depuis la ceinture jusqu’aux genoux ; elles mettent aussi assez

souvent une chemise sans manches qui leur descend jusqu’à la ceinture. Leurs

enfants sont nus jusqu’à l’âge de dix ou douze ans. Les habitants du Stiêng ne paraissent

pas portés à la lubricité plus que les autres Indiens…. »